Après avoir longuement imaginé le pays de mes ancêtres à partir d’échanges épistolaires, d’archives et de conversations familiales, je me rends en Tunisie avec mes enfants pour confronter le pays raconté au pays rêvé.

Le pays existe encore, mais les lieux familiaux ont été effacés. La synagogue est devenue un café, les rues ont changé de nom, aucun signe ne témoigne d’une présence passée. Seule subsiste la tombe de mon arrière-grand-mère, dans un cimetière clos et peu entretenu.

Face à cette absence de traces, je cherche, dans les pierres abandonnées et les espaces en déshérence, les ombres et les persistances invisibles de ma famille. Pensant retrouver des lieux, des visages, une continuité, je ne photographie finalement qu’une Méditerranée recomposée, nourrie d’imaginaires, de projections et de manques.

Je regarde mes enfants découvrir ce pays : ils deviennent alors les personnages de ma propre mémoire intérieure, les corps par lesquels ces fragments d’héritage se réinventent.

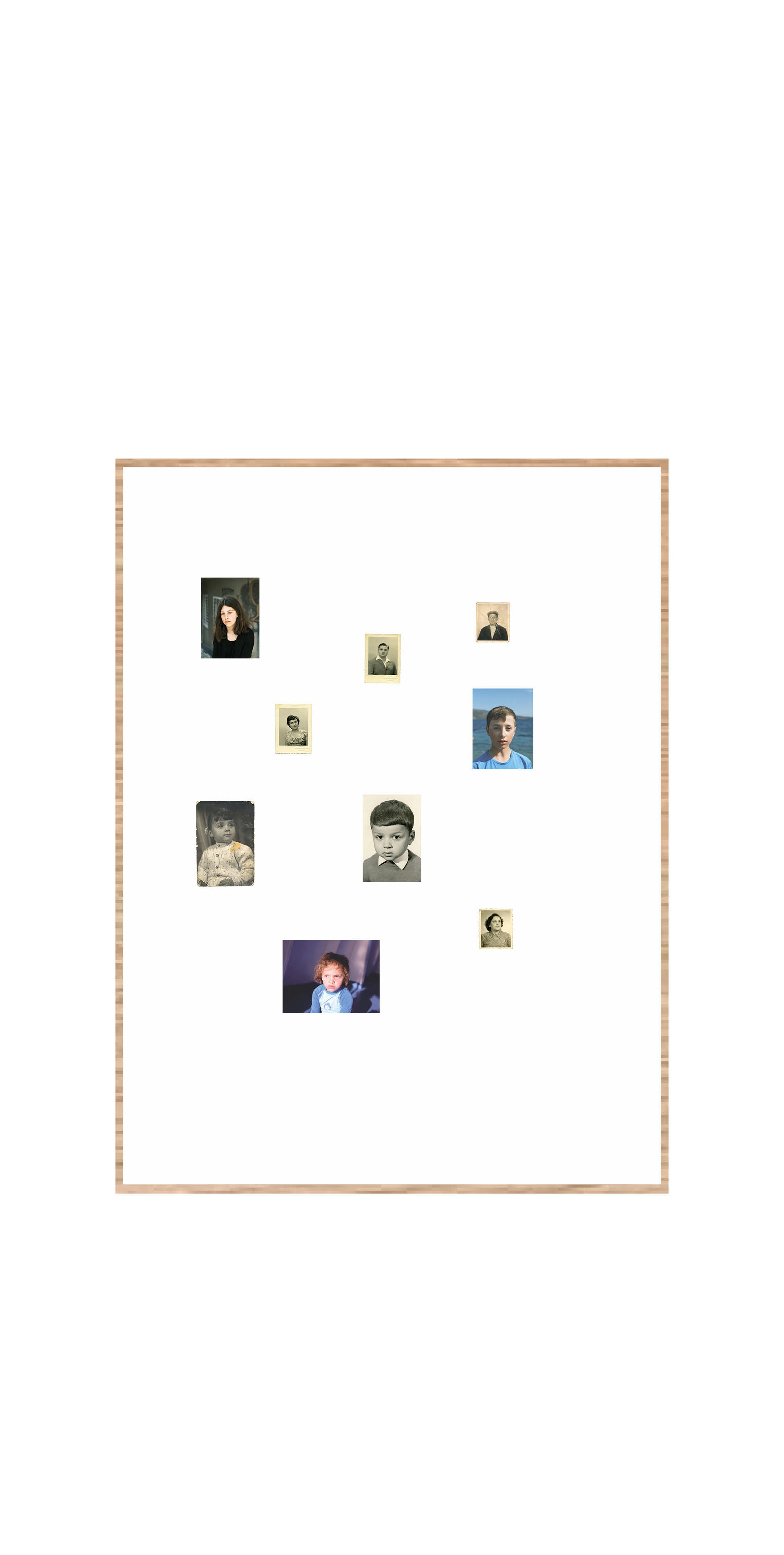

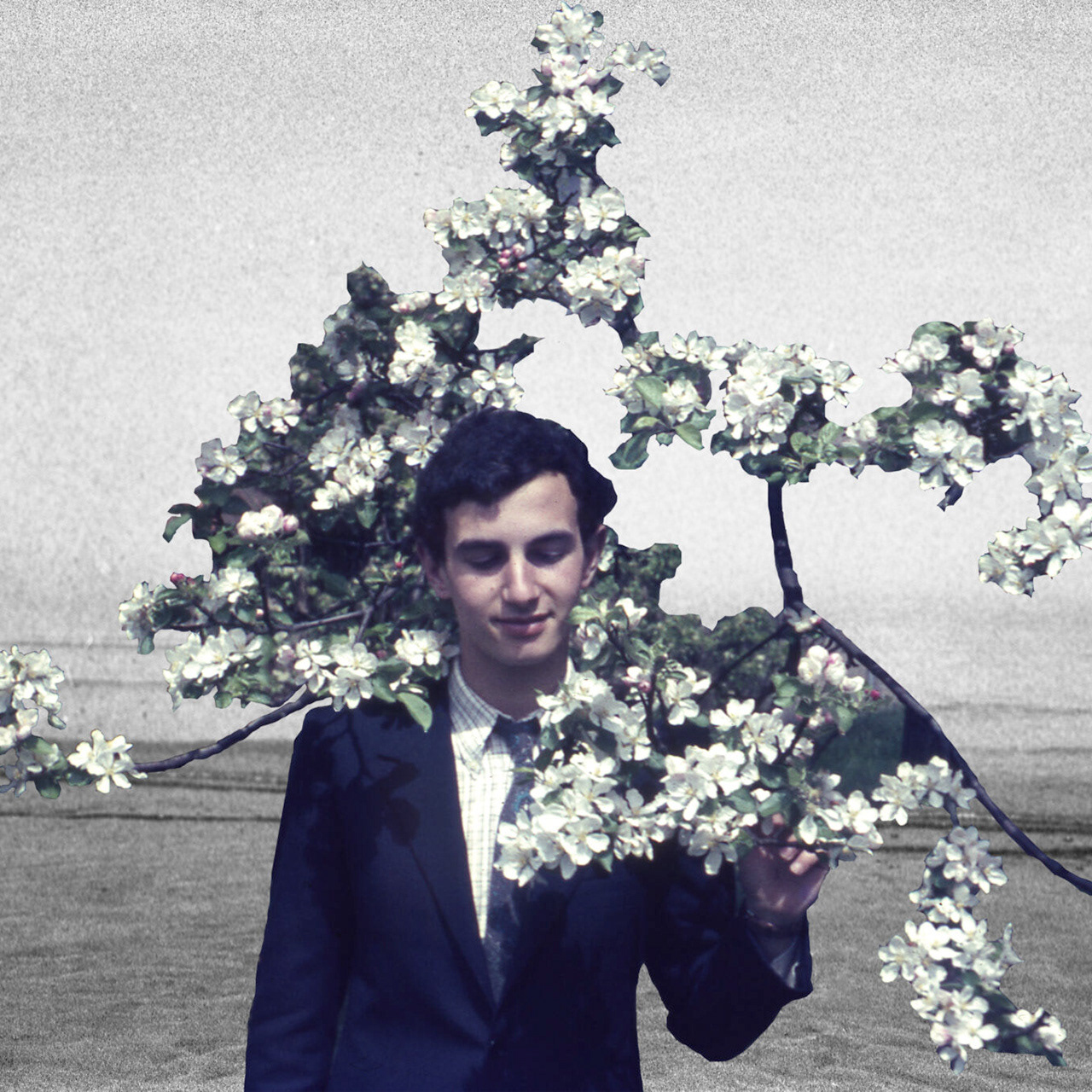

De retour en France, je confronte leurs gestes et leurs regards aux photographies de leurs aïeux. Je superpose mes images à des archives familiales, j’y intègre des matières ramenées de Tunisie. Ces gestes de tissage, de collage et d’assemblage symbolique me permettent de relier deux territoires et deux temporalités : celui qui n’existe plus et celui qui continue de vivre à travers eux.

Un récit familial émerge ainsi, fragmentaire et polyphonique. En relisant les lettres échangées par les membres de ma famille, je laisse leurs voix devenir des personnages à part entière, réactivant la mémoire par le biais de la fiction, pour recomposer un territoire intime que l’histoire avait dispersé.

`

La mère

«Je suis allée une fois en Tunisie, par «hasard» sans prendre la mesure de ce choix de vacances. Je suis partie seule dans des visites organisées à Tunis, Sidi Bousaid, Carthage.

Je me sentais seule et triste dans l’autobus.

Tout me paraissait moche et je me demandais vraiment ce que j’étais venue faire là, surtout sans réfléchir à la charge affective liée à ce voyage.

Mes parents y étaient nés et j’avais grandi dans la nostalgie de ce pays de leur enfance, idéalisé et que je regardais avec une grande perplexité.

Je ne savais rien des lieux où ils avaient vécus.

J’étais là, entourée du silence et de l’absence de tous ceux qui m’avaient bercée d’histoires héroïques et je n’étais qu’une touriste, une étrangère dans ce lieu étrangement familier.

Ce voyage a été le dernier et je ne sais pas si je retournerai un jour là bas. Manifestement, il y a encore trop de douleur pour moi à me retourner sur ce chemin de l’exil de mes proches.»

Je me sentais seule et triste dans l’autobus.

Tout me paraissait moche et je me demandais vraiment ce que j’étais venue faire là, surtout sans réfléchir à la charge affective liée à ce voyage.

Mes parents y étaient nés et j’avais grandi dans la nostalgie de ce pays de leur enfance, idéalisé et que je regardais avec une grande perplexité.

Je ne savais rien des lieux où ils avaient vécus.

J’étais là, entourée du silence et de l’absence de tous ceux qui m’avaient bercée d’histoires héroïques et je n’étais qu’une touriste, une étrangère dans ce lieu étrangement familier.

Ce voyage a été le dernier et je ne sais pas si je retournerai un jour là bas. Manifestement, il y a encore trop de douleur pour moi à me retourner sur ce chemin de l’exil de mes proches.»

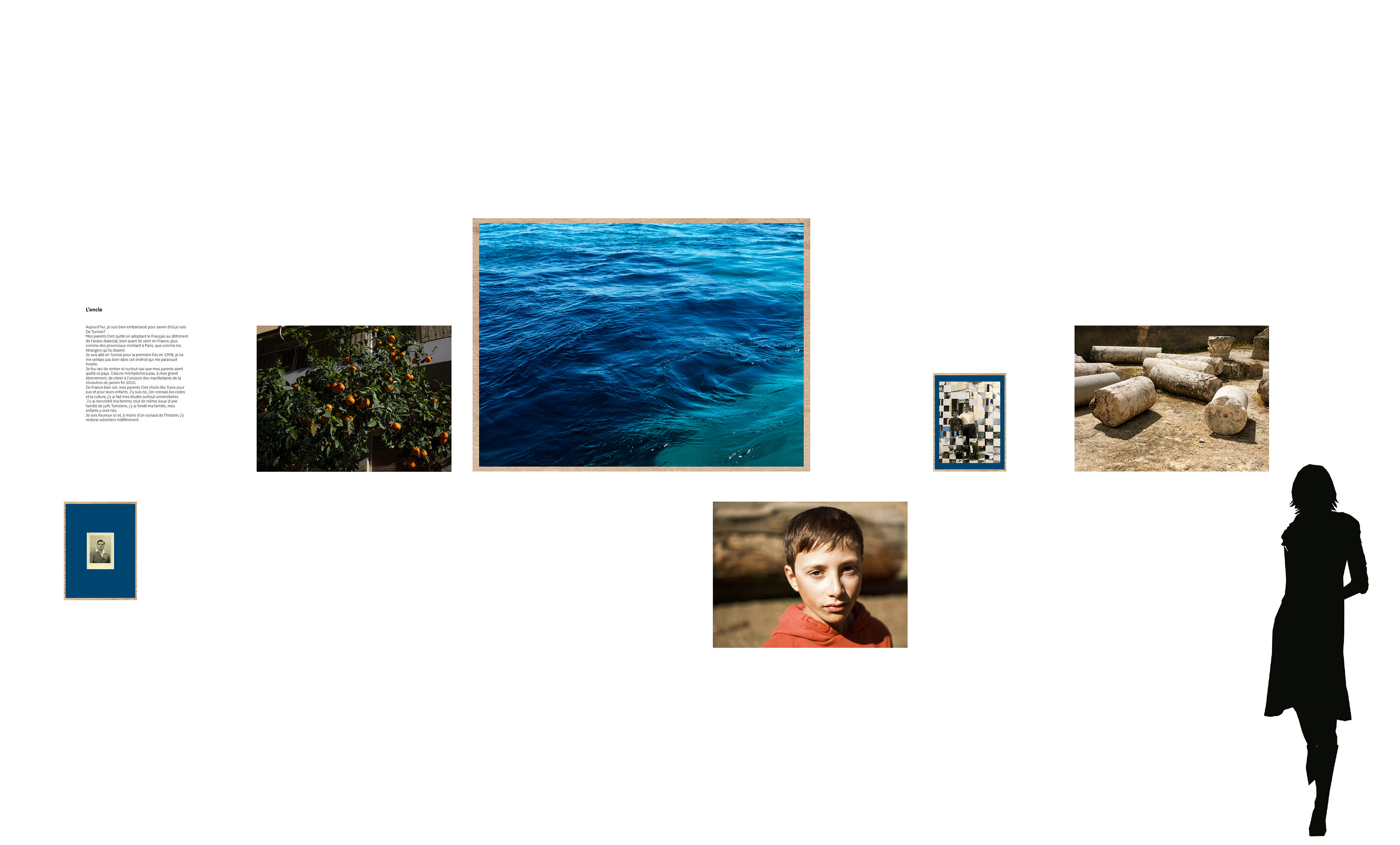

L'oncle

Aujourd'hui, je suis bien embarrassé pour dire d'où je viens. De Tunisie? Mes parents l’ont quittée en adoptant le Français au détriment de l’arabe dialectal, bien avant de venir en France, plus comme des provinciaux montant à Paris, que comme les étrangers qu’ils étaient. Je suis allé en Tunisie pour la première fois en 1998, je ne me sentais pas bien dans cet endroit qui me paraissait hostile. Je fus ravi de rentrer et surtout ravi que mes parents aient quitté ce pays. Cela ne m’empêchera pas, à mon grand étonnement, de vibrer à l’unisson des manifestants de la révolution de jasmin fin 2010. De France? Bien sûr, mes parents l’ont choisie dès Tunis pour eux et pour leurs enfants. J’y suis né, j’en connais les codes et la culture, j’y ai fait mes études, surtout universitaires. J’y ai rencontré ma femme, tout de même issue d’une famille de juifs Tunisiens, j’y ai fondé ma famille, mes enfants y sont nés. Je suis heureux, ici et, à moins d’un sursaut de l’histoire, j’y resterais volontiers indéfiniment.»

La mère

La question de mes origines est venue des premiers patients que j’ai soignés comme remplaçante. Je m’appelais docteur Colin, rien qui de mon point de vue ne pouvait évoquer mes origines tunisiennes. Je me rends compte à quel point ce «camouflage» m’était précieux et m’évitait de m’exposer à une possible hostilité. Je n’ai pas compris cette recrudescence communautariste des juifs vivant en France, l’obsession du conflit au Moyen Orient et l’oppression du prolétariat dans les mouvements d’extrême gauche en France. Ainsi, un antisémitisme viscéral s’est teinté d’antisionisme. J’ai alors pris conscience de la vulnérabilité de ma situation, française juive laïque, pas décidée à trouver refuge ailleurs que dans le pays où je suis née. Mais revenons à mes premiers remplacements de médecine générale. Ce sont alors les maghrébins musulmans qui me reconnaissaient là où je ne me connaissais pas moi-même. Mes gestes, mon accueil faisaient écho à cette hospitalité orientale, qui leur était familière. J’ai été très émue de ces gestes transmis et que je répétais loin de toute appartenance communautaire, loin mon enfance juive traditionnelle.

L'oncle

« Au commencement Dieu créa les Cieux et la Terre » ce premier verset de la Thora commence par la lettre (Beth) tournée vers l’avant (l’hébreu s’écrivant de droite à gauche).

Cela incite selon la tradition à ne pas trop creuser le passé, ce qui est antérieur aux« Origines ». Imprégné de cet «interdit symbolique», j’ai longtemps soigneusement évité de lire quoi que ce soit sur mes origines.

J’ai recueilli passivement le roman familial (essentiellement les récits de ma mère, qui mêlent des faits indéniables et d’autres contestables), la tradition juive à l’école, la tradition liturgique à la synagogue.

Les accepter pêle-mêle comme des vérités, avait quelque chose de rassurant et de structurant.

Je porte tout cela en moi, je vis avec sans le rejeter, je ne le brandis pas comme un étendard, cela ne m’empêche pas d’être rationnel.

Mon initiation au Talmud m’a surtout appris à raisonner, à embrasser et confronter une somme de connaissances et je ne me suis pas privé de transposer le procédé dans mes études – mais cela a certainement conditionné consciemment ou inconsciemment mes choix de vie.»

Cela incite selon la tradition à ne pas trop creuser le passé, ce qui est antérieur aux« Origines ». Imprégné de cet «interdit symbolique», j’ai longtemps soigneusement évité de lire quoi que ce soit sur mes origines.

J’ai recueilli passivement le roman familial (essentiellement les récits de ma mère, qui mêlent des faits indéniables et d’autres contestables), la tradition juive à l’école, la tradition liturgique à la synagogue.

Les accepter pêle-mêle comme des vérités, avait quelque chose de rassurant et de structurant.

Je porte tout cela en moi, je vis avec sans le rejeter, je ne le brandis pas comme un étendard, cela ne m’empêche pas d’être rationnel.

Mon initiation au Talmud m’a surtout appris à raisonner, à embrasser et confronter une somme de connaissances et je ne me suis pas privé de transposer le procédé dans mes études – mais cela a certainement conditionné consciemment ou inconsciemment mes choix de vie.»

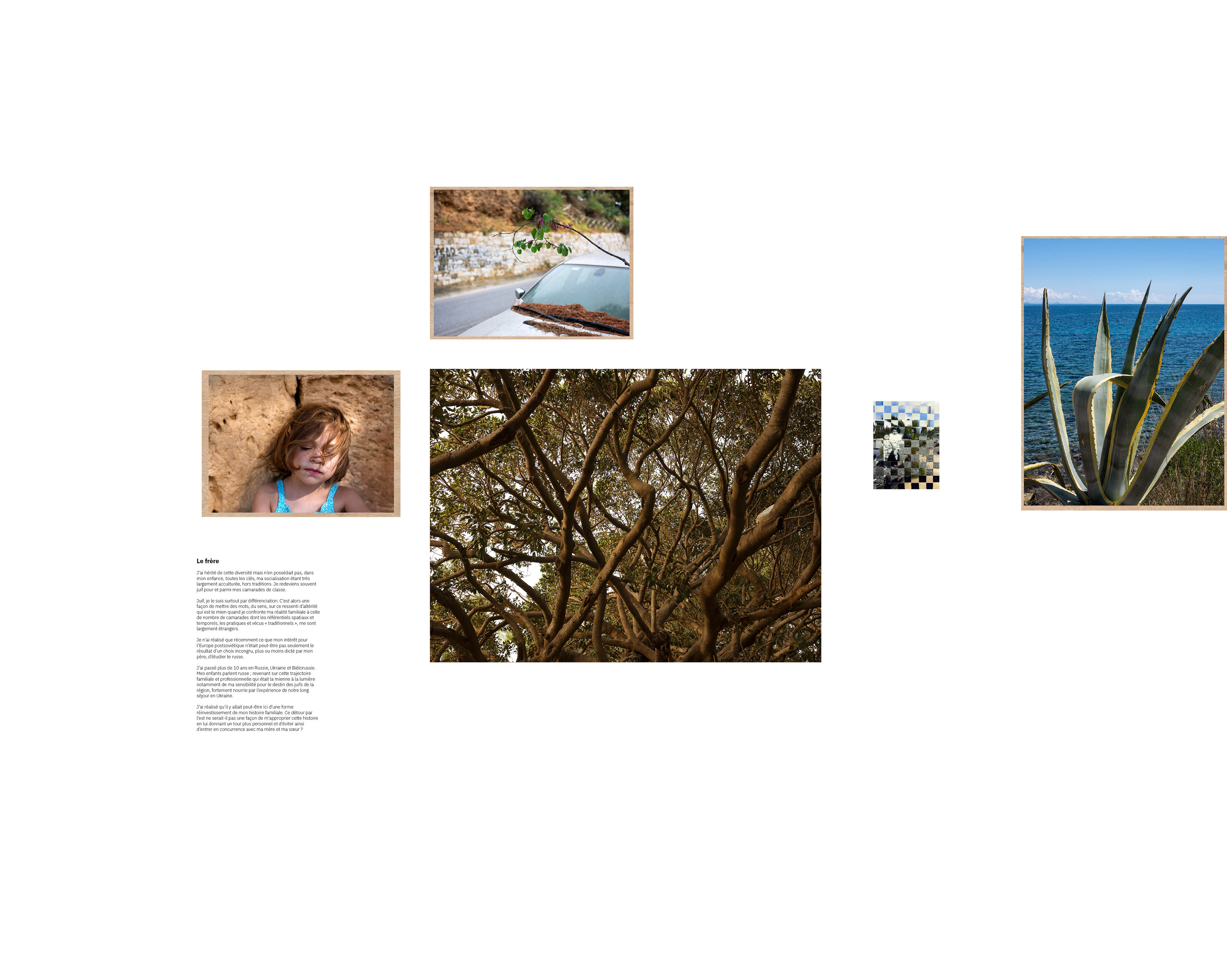

Le frère

«Ma sœur Chloé m’a demandé, dans le cadre de l’un de ses projets photographiques, d’écrire un texte sur mes origines. Cette demande aura été aussi bien un prétexte, qu’un déclencheur.

En effet, cette question du rapport aux origines est une question qui nous intéresse et nous taraude depuis un certain temps Anna et moi, au fil de nos pérégrinations dans les pays des ancêtres d’Anna et, aussi, sous le coup des décès familiaux qui m’ont touché au cours des huit dernières années.

J’ai hérité d’origines juives dominantes mais d’un prénom et d’un nom qui me permettent de ne pas les revendiquer. En donnant a contrario à notre fils un prénom, Naoum, clairement marqué, nous avons, avec Anna, ma femme, fait un choix qui s’inscrit en faux avec tout escamotage de ces origines.

J’ai hérité de cette diversité mais n’en possédais pas, dans mon enfance, toutes les clés, ma socialisation étant très largement acculturée, hors traditions. Je redeviens souvent juif pour et parmi mes camarades de classe.

Juif, je le suis surtout par différenciation. C’est alors une façon de mettre des mots, du sens, sur ce ressenti d’altérité qui est le mien quand je confronte ma réalité familiale à celle de nombre de camarades dont les référentiels spatiaux et temporels, les pratiques et vécus « traditionnels », me sont largement étrangers.

Je n’ai réalisé que récemment que mon intérêt pour l’Europe post-soviétique n’était peut-être pas seulement le résultat d’un choix incongru, plus ou moins dicté par mon père, d’étudier le russe.

J’ai passé plus de 10 ans en Russie, Ukraine et Biélorussie. Mes enfants parlent russe ; revenant sur cette trajectoire familiale et professionnelle, qui était la mienne à la lumière notamment de ma sensibilité pour le destin des juifs de la région, fortement nourrie par l’expérience de notre long séjour en Ukraine, j’ai réalisé qu’il y allait peut-être ici d’une forme de réinvestissement de mon histoire familiale.

Ce détour par l’est ne serait-il pas une façon de m’approprier cette histoire en lui donnant un tour plus personnel et d’éviter ainsi d’entrer en concurrence avec ma mère et ma sœur ?»

En effet, cette question du rapport aux origines est une question qui nous intéresse et nous taraude depuis un certain temps Anna et moi, au fil de nos pérégrinations dans les pays des ancêtres d’Anna et, aussi, sous le coup des décès familiaux qui m’ont touché au cours des huit dernières années.

J’ai hérité d’origines juives dominantes mais d’un prénom et d’un nom qui me permettent de ne pas les revendiquer. En donnant a contrario à notre fils un prénom, Naoum, clairement marqué, nous avons, avec Anna, ma femme, fait un choix qui s’inscrit en faux avec tout escamotage de ces origines.

J’ai hérité de cette diversité mais n’en possédais pas, dans mon enfance, toutes les clés, ma socialisation étant très largement acculturée, hors traditions. Je redeviens souvent juif pour et parmi mes camarades de classe.

Juif, je le suis surtout par différenciation. C’est alors une façon de mettre des mots, du sens, sur ce ressenti d’altérité qui est le mien quand je confronte ma réalité familiale à celle de nombre de camarades dont les référentiels spatiaux et temporels, les pratiques et vécus « traditionnels », me sont largement étrangers.

Je n’ai réalisé que récemment que mon intérêt pour l’Europe post-soviétique n’était peut-être pas seulement le résultat d’un choix incongru, plus ou moins dicté par mon père, d’étudier le russe.

J’ai passé plus de 10 ans en Russie, Ukraine et Biélorussie. Mes enfants parlent russe ; revenant sur cette trajectoire familiale et professionnelle, qui était la mienne à la lumière notamment de ma sensibilité pour le destin des juifs de la région, fortement nourrie par l’expérience de notre long séjour en Ukraine, j’ai réalisé qu’il y allait peut-être ici d’une forme de réinvestissement de mon histoire familiale.

Ce détour par l’est ne serait-il pas une façon de m’approprier cette histoire en lui donnant un tour plus personnel et d’éviter ainsi d’entrer en concurrence avec ma mère et ma sœur ?»

La belle-soeur

« Au-delà de la question d’un intérêt pour l’ex-URSS dont tu démêles très bien les ficelles, il y a la question de l’errance. Je pense que toi et moi avons en commun d’avoir (ou d’avoir eu) besoin d’un exil, d’un ailleurs, d’un refus de stabilité.

Dans tes choix d’études ou de travail, tu as souvent hésité entre l’enracinement et l’ailleurs, toujours en faveur de l’ailleurs. Même aujourd’hui où, en apparence, tu t’enracines à Paris, tu t’es arrangé pour être professionnellement étranger!

Dans cet exil renouvelé, il y a le refus des origines, comme l’hommage rendu à ces origines.Et certainement une quête.Ta sœur parle de valises; tous les trois vous faites constamment vos valises, chacun à sa manière…

Une autre chose m’a interpellée, même si je la trouve complètement, logique. La question des origines et de la transmission semble s’être imposée à toi à la naissance de Naoum, pas de Clara.C’est logique : tu es un garçon et il est un garçon,il y a l’histoire de la circoncision et du prénom.

Mais je me demande quelle est la place de Clara dans tout cela ? Que lui transmettons-nous ? Je suis fascinée chez Clara par cette aisance du rapport à ses origines : la synagogue et le Talmud Torah ne lui posent aucune question, tout comme son origine slave,tout comme son origine française qu’elle affiche aisément.Aucune gêne ni inconfort dans l’un, l’autre et le troisième.

Pour l’instant, elle est les trois, d’une manière étonnante. Cette petite fille est une sorte d’apaisement de notre errance, une possibilité de tout concilier.Je crois qu’elle essaie de nous transmettre ça… Oui, c’est bien dans ce sens-là: c’est elle qui incarne une possibilité de transmission.»

Dans tes choix d’études ou de travail, tu as souvent hésité entre l’enracinement et l’ailleurs, toujours en faveur de l’ailleurs. Même aujourd’hui où, en apparence, tu t’enracines à Paris, tu t’es arrangé pour être professionnellement étranger!

Dans cet exil renouvelé, il y a le refus des origines, comme l’hommage rendu à ces origines.Et certainement une quête.Ta sœur parle de valises; tous les trois vous faites constamment vos valises, chacun à sa manière…

Une autre chose m’a interpellée, même si je la trouve complètement, logique. La question des origines et de la transmission semble s’être imposée à toi à la naissance de Naoum, pas de Clara.C’est logique : tu es un garçon et il est un garçon,il y a l’histoire de la circoncision et du prénom.

Mais je me demande quelle est la place de Clara dans tout cela ? Que lui transmettons-nous ? Je suis fascinée chez Clara par cette aisance du rapport à ses origines : la synagogue et le Talmud Torah ne lui posent aucune question, tout comme son origine slave,tout comme son origine française qu’elle affiche aisément.Aucune gêne ni inconfort dans l’un, l’autre et le troisième.

Pour l’instant, elle est les trois, d’une manière étonnante. Cette petite fille est une sorte d’apaisement de notre errance, une possibilité de tout concilier.Je crois qu’elle essaie de nous transmettre ça… Oui, c’est bien dans ce sens-là: c’est elle qui incarne une possibilité de transmission.»

La soeur

«Après avoir longuement imaginé le pays de mes ancêtres sur la base d’échanges épistolaires, d’archives et de dialogues avec ma propre famille, je me suis rendue, en avril 2024, avec mes propres enfants dans ce pays, la Tunisie, pour confronter le pays raconté au pays imaginé.

Si le pays existe toujours, les lieux familiaux ont été effacés, recouverts. J’ai cherché dans ces lieux en deshérence les ombres errantes de ma famille.

J’ai compris alors l’incapacité de ma grand-mère de transmettre à ma mère, née un an après son arrivée en France, un monde de nulle-part, dans un pays où elle ne maîtrise pas encore les codes.

J’ai hérité de ce vide, de ce que Derrida nomme mal d’archive «Ce désir irrépressible de retour à l’origine». Je me sens investie d’une mission, celle de traduire l’indicible par le biais de la création.»

Si le pays existe toujours, les lieux familiaux ont été effacés, recouverts. J’ai cherché dans ces lieux en deshérence les ombres errantes de ma famille.

J’ai compris alors l’incapacité de ma grand-mère de transmettre à ma mère, née un an après son arrivée en France, un monde de nulle-part, dans un pays où elle ne maîtrise pas encore les codes.

J’ai hérité de ce vide, de ce que Derrida nomme mal d’archive «Ce désir irrépressible de retour à l’origine». Je me sens investie d’une mission, celle de traduire l’indicible par le biais de la création.»